【実践例5】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

- トップ

- 【実践例5】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

【実践例5】討議の流れと将来ヴィジョン

1)効率化を極めた大規模農業と健康や生きがいの集落営農

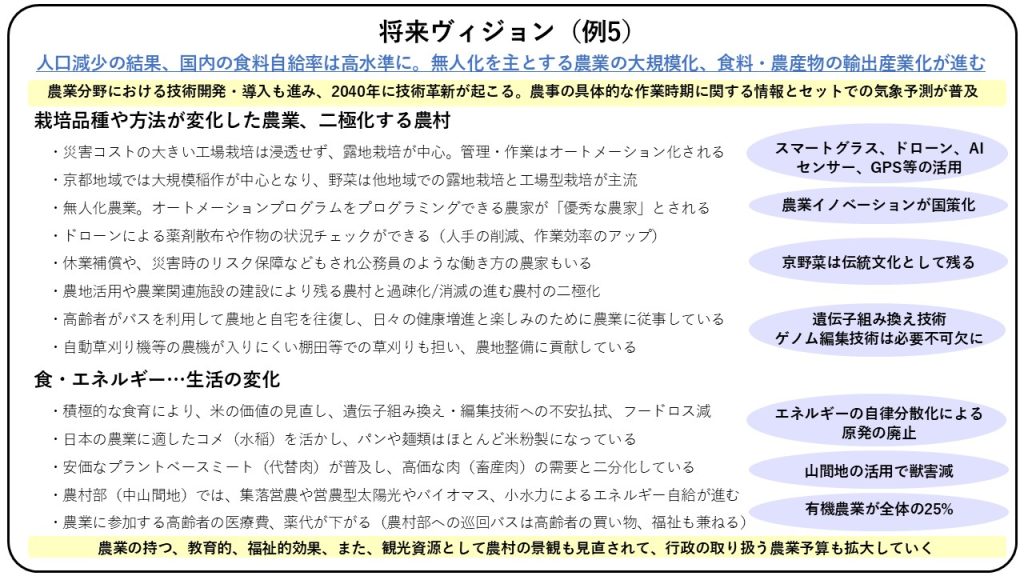

多くのグループで必須とされていた工場栽培ですが、このグループの議論では、台風や地震の多い日本では倒壊や破損のリスクが高いということから、思う程発展せず、テクノロジーを積極的に活用した露地裁倍が主軸になるというヴィジョンを描き始めました。

露地がベースであることから、気候変動影響に適応できない作物は栽培されなくなり、栽培される方法や品種に変化が出てきています。京野菜もそうした影響を受けますが、中山間地などの比較的気温が低い土地で伝統的に作られるものは、農産物というよりも、伝統文化としての色合いを濃くしながら残っていきます。

農業は、オートメーション化が進み、大規模、且つ、京都で比較的作りやすい水稲をベースに発展し、京都府内でのコメの自給率は100%になります。人口も減っていることから、全国的にも十分な収量が確保でき、余剰分は輸出品として海外に展開していっています。スマート農業が進展し、実際に農地に出て作業を行うような農業のスタイルは少なくなります。その結果、農家たちは、プログラミングの技術が必要とされ、よりよいプログラムを作れる農家が「優秀な農家」と言われるようになります。また、多くの農家が、休業補償や、災害時のリスクなども保障され、公務員のような働き方になり安心して農業に取り組んでいます。しかしながら、作る作物の種類や量が指定されることから、自身の才覚を発揮する余地がなく、面白みがないと感じる農家もいるようです。

一方で、大型の農業に適さない中山間地の農村では、農薬の倉庫や、冷蔵・冷凍保存の施設などの農業関連施設が設置され、また、機械が入りにくい農地などは、都市部からバスによって高齢者が訪れ、レジャーのような雰囲気で機嫌よく、日々の健康増進と楽しみのために農作業に参加しています。そこでは、小型の自動草刈り機なども、農地整備に活用されています。

2)生活・心の変化ー 種まきは2023年から

2053年になると、人々の生活を取り巻く食やエネルギーへの意識も、2023年と比べ変化しています。まず、人々は京都の主産業となっているコメをパンや麺類にも多用し、米粉を使った食品が食卓に多く並びます。食事に取り入れられる作物の中には、ゲノム編集技術を用いたものもありますが、人々はその仕組みを正しく理解し、不安なく食生活の中に取り入れています。また、フードロスなども意識され、食べ方の工夫などが進み、食品残渣は大きく減少しています。畜産肉が高価になったことも受けて、安価なプラントベースミート(※)も普及し、ファーストフード店等でも主流となっています。これらの変化は、2023年頃から取り組んだ食育の結果として表れているということです。人々が、心の変化を経て、行動様式を変えるのには2023年頃からの取組が必要であるということが語られていました。

また、エネルギーは、中山間地で営農型太陽光パネルが設置され、山林の木材等を活用したバイオマス発電、小水力発電など、エネルギーの自律分散化が起こり、原発への依存が無くなったということです。中山間地の農地で作業する人や、木材の調達を目的として、山林を訪れる人が増えています。その結果、獣害も減少していきます。また、個人消費目的の小規模な農業が増え、安全優先の有機農業が選択されるようになり、国内での有機農業の割合が全体の25%を占める形へと発展していきます。

農村部へ高齢者を運ぶバスは、買い物支援など、福祉的な側面も合わせ持っています。また、農作業に参加した人たちは健康状態が改善し、医療費や薬代が下がるという効果も出て来ています。

※プラントベースミートとは、植物からできた代替肉の総称で、オルタナティブミートやフェイクミート、ベジミートなどさまざまな呼び方で知られています。大豆や、小麦(グルテン)、エンドウ豆を主原料としたものがほとんどです。

3)ジレンマを抱えながら描かれたビジョン

2023年よりもテクノロジーの進歩が期待される30年後の未来において、農業が機械化、効率化し、雇用が減少していくヴィジョンは、現状の延長線上として描きやすい未来予測と言えるでしょう。しかしながら、このグループの参加者からは「京都の農業っていうことを考えると、食料生産基地としてのっていうのは、なかなかやっぱり難しい部分はある」「京都は観光都市。観光業で来ている都市だと思う」「(農業には)福祉的効果もあるし、教育的な効果もある」というような発言がなされ、自分たちが当初描いた未来ビジョンに疑問を持ち、農業という視点だけでなく、京都の持つ文化的な側面や人々の暮らしにも思いを重ねながら将来ヴィジョンを描き直していく様子が見られました。

フューチャー・デザインのワークショップを通じて仮想将来世代になった参加者たちは、現代世代の視点から見えるエビデンスベースの未来予測だけでなく、30年後の未来を生きる一人の市民としての思いや大切にしたいものを感じながら、ときに、そのジレンマに悩みながらもアイデアを出し合い、積極的に2053年の京都の農業の姿を描きだしました。

実践例1『露地栽培 or 工場栽培?農家のやりがい』実践例2『大転換と農家のステイタス向上』実践例3『農村→世界 魅力あふれる丹後地方』実践例4『農業の二極化と京都ブランド』