【実践例1】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

- トップ

- 【実践例1】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

【実践例1】討議の流れと将来ヴィジョン

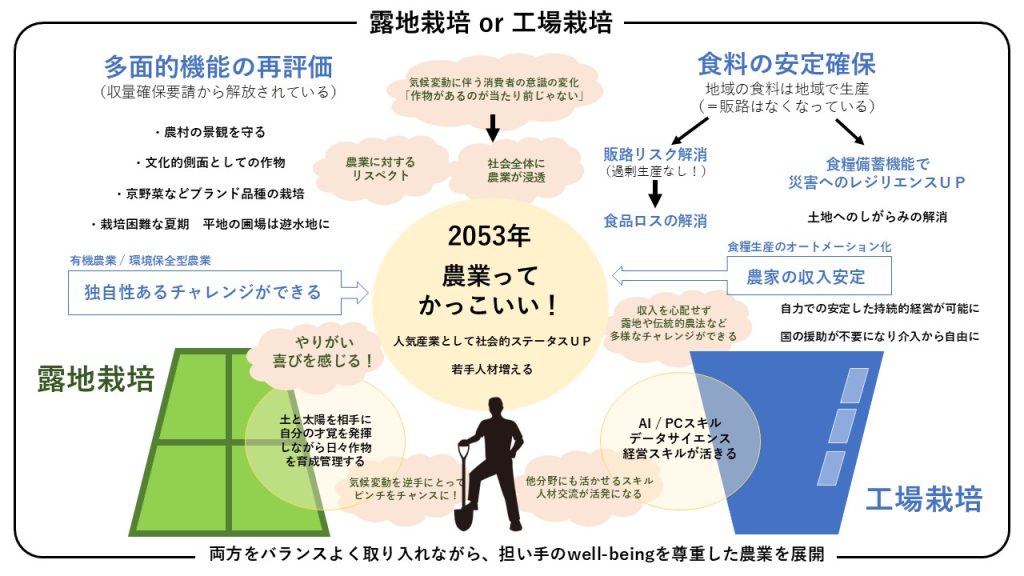

1)2053年の農業は、露地裁倍か工場栽培か?

このグループでは、第1回目FD(フューチャー・デザイン)の討議から「気候変動下で安定的に食料を生産できるように」という視点で「工場栽培」について話されていました。深刻な気候変動影響を踏まえ、国レベルの気候変動政策はあるポイントで大きく舵を切り、食料安全保障の観点からも農業の主軸を工場栽培におき、大幅な支援を始めました。この流れの中で、人々もやがて抵抗なく工場で栽培された作物を食べるようになり、農家の収入も安定するというヴィジョンが描かれていました。

しかし、第2回目FDの討議で、研究者から農業関係者へ「植物工場の経営者の人は、楽しいのかな?」という問いが投げかけられます。それに対し、農業関係者が「工場での論理的な農業は経営者としてはいいかもしれないけど、やっぱり実際に植物の顔色を見てやるっていうことが楽しいと思う従業員もいる」と前置きをした上で、工場栽培については「やりたくない」と答えたことから、討議の流れが変わりました。そして、そこからは「仕事のやりがいとは何か」ということが大きなテーマのひとつとなっていったのです。

「農業の楽しみは、太陽と土を相手に作物を育てていくこと」

とはいえ、気候変動が進み高温化や豪雨災害のリスクが高まることが予想される中で、露地裁倍をどう継続するのか。それに対しては、栽培適地への移動や、夏場に圃場を遊水地として利用するなどのアイデアも出た他、「露地裁倍の野菜は、食料としての役割だけでなく、農村の景観を維持し、伝統の食文化を伝えるための文化的な側面を持ったものとなり、今より価格は上がる。この点で、一定の消費者ニーズに支えられ、農家と消費者がつながることで安定的な生産と流通が行われている」というように、農業の持つ文化的側面を重視したアイデアも出ました。

2)農家、行政官、研究者にとって仕事のやりがいとは?

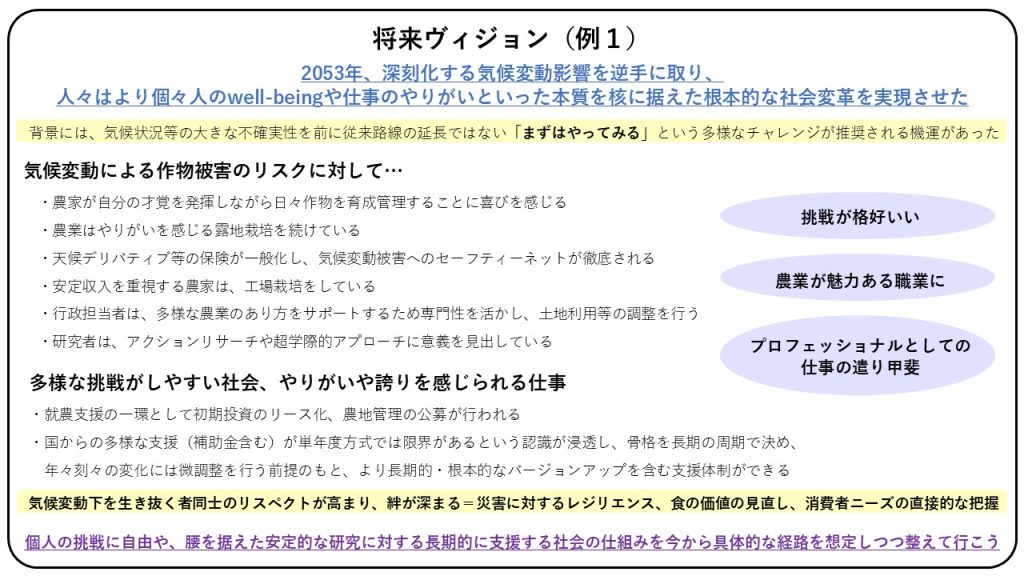

高齢化が進み、将来の担い手不足が危惧されている農家という職業が、2053年にはどうなっているのか。第1回目の討議では、AIなどのテクノロジーの活用によって作業が効率化・簡易化され生産が安定するため、新規参入の障壁が下がり、農家の収入も増えるという「儲かる農家」としてのヴィジョンが描かれていました。しかし、第2回目の討議からは、お金だけじゃない「チャレンジができる職業」としての農家の格好良さや、「人と人のつながりを感じられる職業」としての魅力が描かれ、農業におけるwell-beingを尊重した働き方が注目されていました。

それぞれの職業についても「幸せは何か」という議論が進み、行政関係者からは、「みんなが幸せなら行政担当者も幸せ。行政はそのためにあると思う」という言葉も出てきました。また、研究者からは、2024年にアカデミアに閉じこもらないで出ていくフロンティア的な研究者が増えてきて、評価システムも含めた変革が起き「アクションリサーチや、超学際的なアプローチに向かって進化していった」というヴィジョンも語られました。

このように異なる立場の三者が知見を共有し討議する今回の試みにおいて、食に対してだけではなく、職に対しても、「互いへのリスペクトが大事である」ということが話されていました。

実践例2『大転換と農家のステイタス向上』実践例3『農村→世界 魅力あふれる丹後地方』実践例4『農業の二極化と京都ブランド』実践例5『健康と生きがいのための集落営農』