【実践例2】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

- トップ

- 【実践例2】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

【実践例2】討議の流れと将来ヴィジョン

1)大転換を迫られる私たちの生活

「外国から、肥料はどこもなかなか売ってくれないっていうことになりましたからね。」

第一回目のフューチャー・デザイン(FD)のグループ討議で、ある行政関係者が、2053年を生きる仮想将来世代になりきって語り始めました。それは、気候変動が世界的に深刻化する中で、化石燃料の輸出入がストップし、肥料も輸入できない、食料も輸入できないという「最悪」とも言える未来予測です。しかし、グループの他のメンバーもどこか楽しそうな様子で討議を続けます。

「草を刈って本当に儲かる時代というか、昔はもう草が厄介というか、ただのゴミにしかならなかったですけど、今は刈れば刈るほど、循環していく」

「草はなんぼでも生えてくる、気温が高いから」

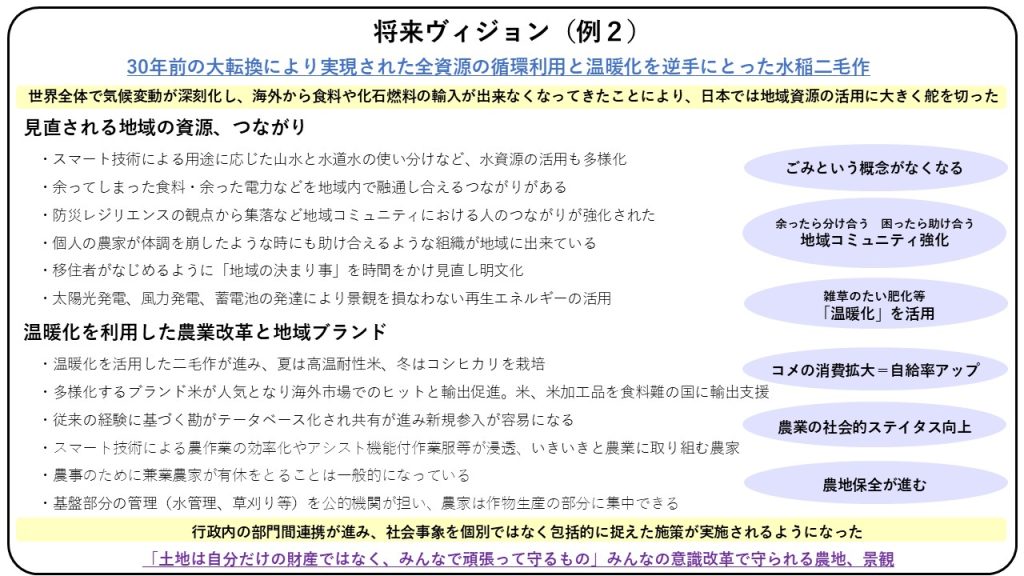

彼らは、気候変動が進み、温暖化した世界で、海外からの輸入に頼れなくなった日本の苦境の中でも、価値が見直され始めた米を中心に、温暖化を逆手にとった多様な農業で「人々がつながり豊かに生きる場」として丹後地方の農村地域の未来を描きだしていました。

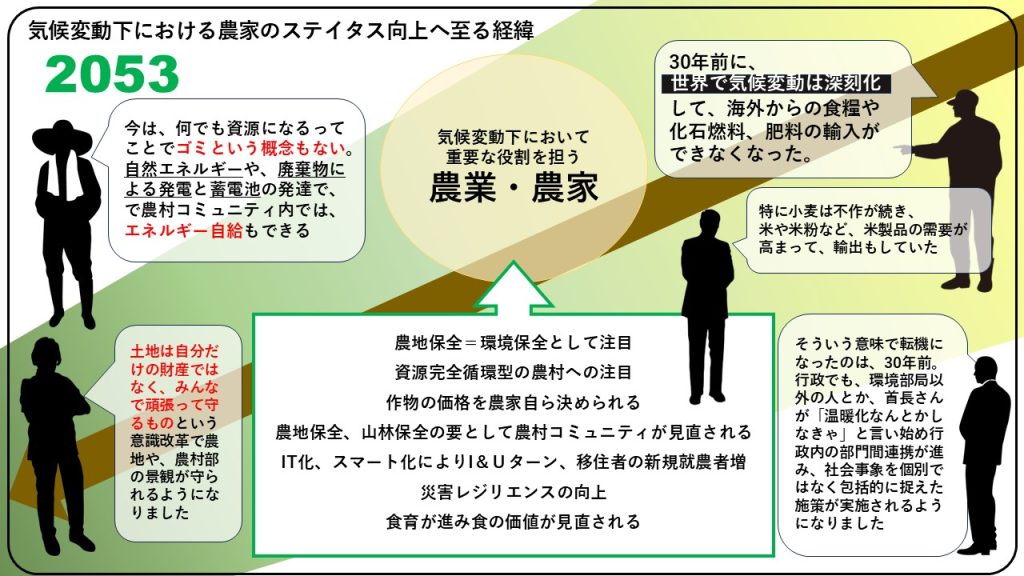

2)気候変動適応の過程で起きた農家のステイタス向上

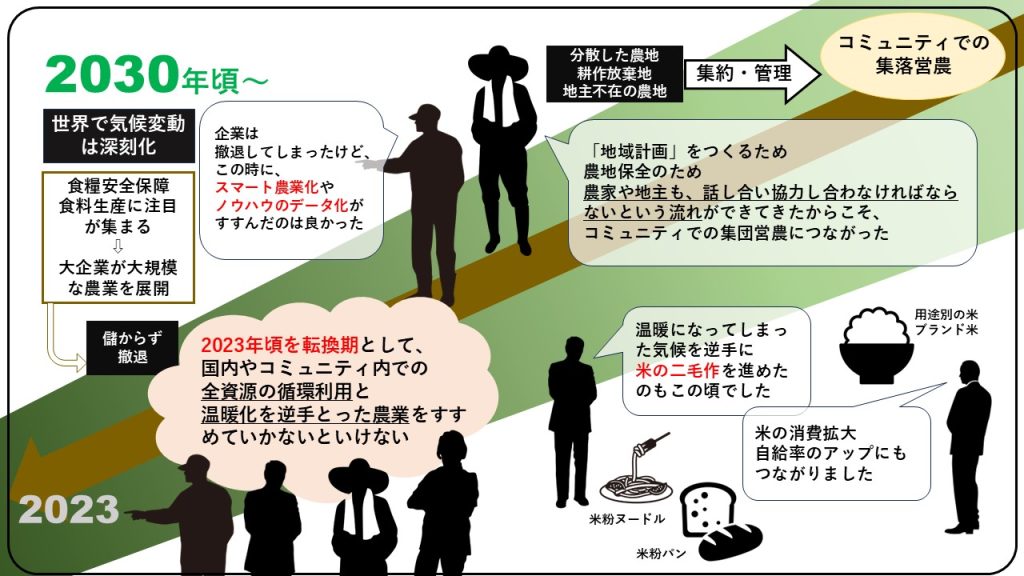

2023年の時点では、農家の高齢化が進み、将来の担い手不足が危惧されています。また、「地域計画(※)」の策定も、農家同士や地主との対話が進まず困難を極めています。温暖化の影響による小麦の不作を始めとした世界的な食料難も起こり、輸入に頼れなくなった日本では、自国での食料生産が加速、国の規制緩和によって大企業による大規模農業が展開されます。しかし、大企業による農業進出は儲からず、ほどなく撤退しましたが、その過程で、ノウハウのデータ化、AIなどのテクノロジーの活用によるスマート農業化が進みました。そして、作業の効率化・簡易化、収量の安定により、新規参入の障壁も下がり、新たに多様なスタイルで農業に関わる人たちが出てきます。

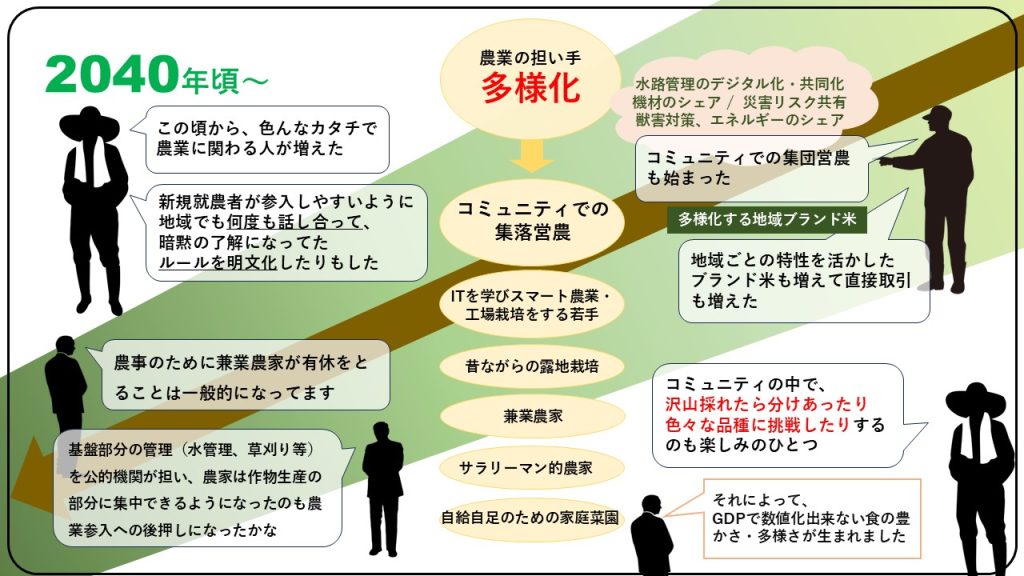

農村では、「地域計画」策定に苦しんだ過去(2023年頃)の反省から、地域での話し合いが大事にされ、コミュニティによる集落営農とエネルギー自給も進んでいきます。スマート農業による作業の効率化も一層進み、兼業農家も増えたため、農事に有休取得ができるようになります。また、大学でITを学び、農業に参入する人も増えたことから、農業という仕事がより身近になっていきました。

やがて、農業は、農地保全による環境保全、農村における資源完全循環型のコミュニティ、農地と山林の保全による災害レジリエンスの向上、他国への輸出産業、文化など、多方面から注目が集まり、気候変動下の日本に置いて、重要な役割を担う職業となっていきます。

※農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が改正(令和5年4月施行)され、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。地域計画は、市町村が主催する地域の農業者等による話し合いによって、将来の農業の在り方や、誰がどの農地を利用していくのか等を話し合い作成します。

3)仮想将来世代の視点から見えてきた「今すぐ取るべき行動」

このグループが描いた将来ヴィジョンを見ると、2053年の30年前、つまり現在(2023年)における大転換が必要だとされています。将来ヴィジョンを描いた仮想将来世代の立場で、現在~未来(ここでは2023年~2053年)の30年間の軌跡を辿ることをFDでは「フューチャー・ヒストリー」と呼んでいます。「こうありたい」という未来の姿を描いた後に、そのためには、いつ、どんなことが起きているのかを逆算し、ときに将来ヴィジョンそのものを軌道修正させながら「未来の歴史」を描いていくプロセスです。

気候変動を逆手に取り、日本の地域資源が見直され、農業改革が起きたというこのグループの将来ヴィジョンを実現させるには、「今」がまさに分岐点であることを、討議に参加したメンバーは認識することになりました。もちろん、このヴィジョンにあるような「海外からの食料、化石燃料、肥料の輸入停止」は、現時点(2025年)で起きてはいませんが、今の状態のままでは、気候変動下で想定される様々な困難の中で、日本の食料事情が苦境に立たされることが見えてきました。

「早めに対策やっといたから、今これだけ、海外から肥料も入ってこないっていう状態なったけど、丹後が元気でいられる」というのは、ある行政担当者からの言葉です。私たちが、過去を振り返って、「あの頃は大変だったけど、あの頃があるから今の自分がある」と思うようなことを、FDでは仮想将来世代として体験し、あの頃(現在)に戻り、望む未来に向けて行動を選択していくことが可能なのです。

実践例1『露地栽培 or 工場栽培?農家のやりがい』実践例3『農村→世界 魅力あふれる丹後地方』実践例4『農業の二極化と京都ブランド』実践例5『健康と生きがいのための集落営農』