【実践例3】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

- トップ

- 【実践例3】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

【実践例3】討議の流れと将来ヴィジョン

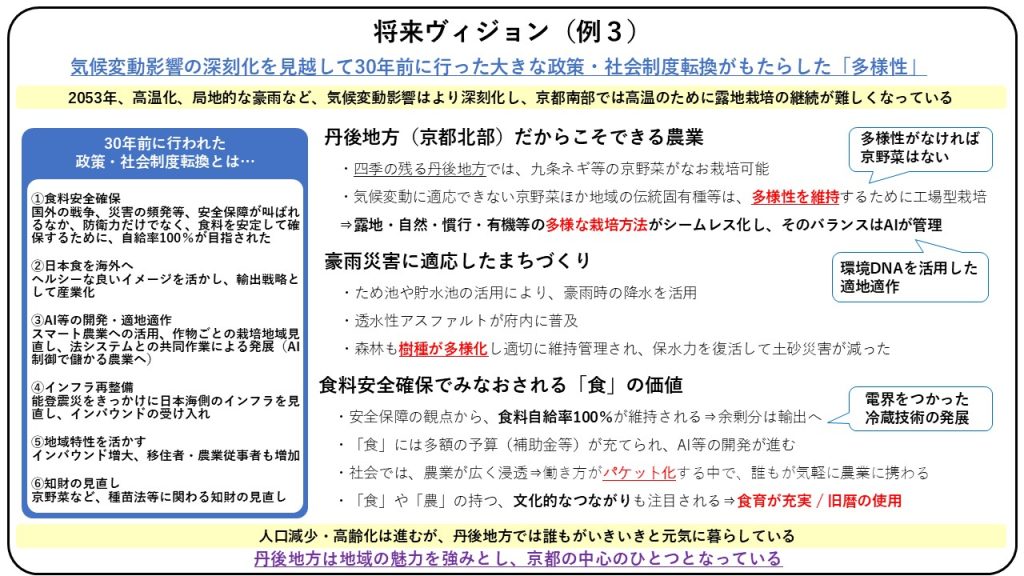

1)風土に合った取り組みで先進的な地域に

このグループでは、スマート農業による農作業の効率化や、個々の労働を時間単位で管理できる労働のパケット化など、テクノロジーを用いた農業の未来ビジョンを描きました。一方で、日本の古い文化や歴史に立ち返り、文化的なつながりによって「食」や「農業」を見直そうという議論も展開されました。その中で、全3回のグループワークを通して特に多く話題に上がったのが「旧暦」や「雑節」というキーワードでした。

参加していた研究者の知見によると、「雑節」とは、もともと中国から伝来した二十四節気と日本の気候風土とのズレを補うために誕生したもので、主に農事の目安(マイルストーン)となっていたものだということがわかりました。そこで、このグループでは、「雑節」を含む旧暦と農業が持つ文化的なつながりを教育にも取り入れて、「食」「農業」に対する関心を高めていこうというアイデアが描かれました。また、丹後地方は日本海に面しており、古代においては交易の要所であったという知見も農業関係者から共有されました。このグループでは、そのポテンシャルが未来にも生きるのではないかという仮想将来世代の視点から海外との交易の拠点として丹後地方の未来を描きました。

また、もうひとつの軸として、不安定な国際社会情勢、気候変動影響の深刻化を見越して、安全保障という視点から、「食料安全確保」「食料自給率100%」というキーワードも多く語られました。

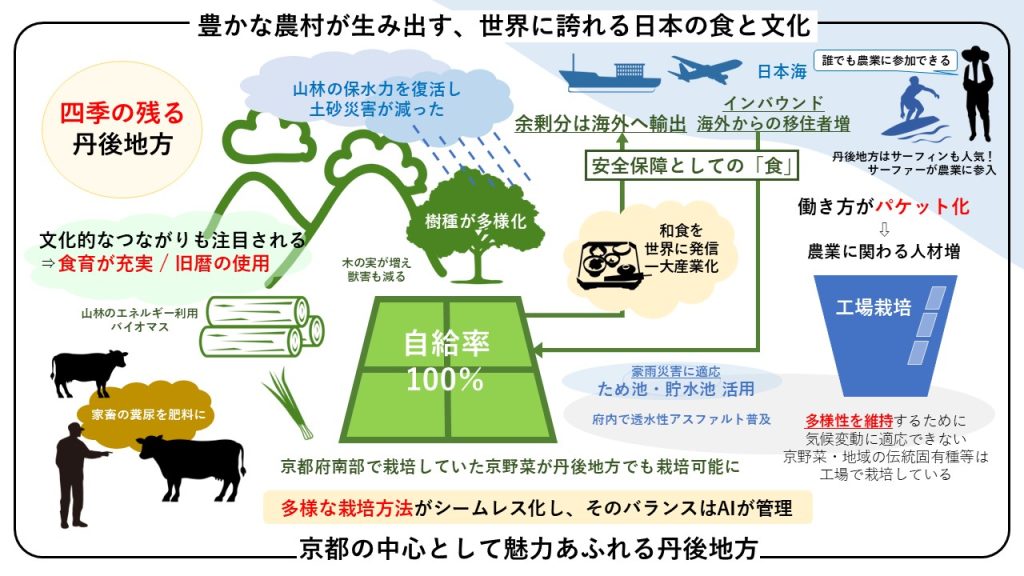

文化と安全保障という2つの大きな軸を持ち、農業のあり方を描く中で、気候変動が進んだ2053年の丹後地方では地域特性を活かした形で、国内外から人が集まる新しい農村コミュニティが出来上がっていました。

2)世界に誇れる和食、豊かな農村社会

2053年。かつては、京都府の南部で多く栽培されていた京野菜も、温暖化が進み、京都府北部の丹後地方で栽培されるようになっています。また、露地での栽培が難しくなった京野菜は、工場野菜として栽培が続けられています。世界にも日本の食文化が見直され、丹後地方では、和食の主原材料となる米や日本酒、緑茶、味噌(大豆)の生産が続けられ、国内供給の余剰分を国外に輸出しています。

かつてのインバウンドによる観光需要の高まりは、日本を好み、日本文化に関心を持つ外国人を増やし、日本への移住希望者も増えました。日本の伝統的な農村風景が残る丹後にも、多くの海外からの移住者が現れました。彼らにとって、スマート農業によって誰もが気軽に取り組むことができるようになった農業は、働きやすいことから人気の産業となっています。

また、山林の木材、家畜の糞尿など、農村ならではの資源も豊富な丹後地方では、地域内でエネルギーが循環され、日々の農作業や生活にも活用されています。そして、かつては危険とされていた山林やため池なども適切に管理され、土砂浸水の被害を防ぐことへの有効性と景観美を認められ、人々は安心して暮らせるようになっています。

3)国際的な存在感も発揮できる丹後地方の強み

古代の交易の要所であったという歴史を持つ丹後地方が、再び日本海を通じたアジア(大陸)との交易拠点として発展した2053年。その中で、豊かな農村コミュニティを築く丹後地方には、多くの人が注目していくこととなります。コミュニティ特区も設けられ、2024年1月の能登半島地震をきっかけに日本海側のインフラが再整備されたことも追い風となり、インバウンドのニーズも増大していきました。

一方で、今(2053年)や、京都の中心と言っても過言ではない丹後地方においても、高齢化は進み、人口減少も進んでいます。しかしながら、そうした中であっても、かつてよりも多くの人が行き来し、交流が生まれている丹後地方では、誰もがいきいきと元気に暮らしているのです。

実践例1『露地栽培 or 工場栽培?農家のやりがい』実践例2『大転換と農家のステイタス向上』実践例4『農業の二極化と京都ブランド』実践例5『健康と生きがいのための集落営農』