【実践例4】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

- トップ

- 【実践例4】フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

フューチャー・デザインで描く農業の気候変動適応ヴィジョン

【実践例3】討議の流れと将来ヴィジョン

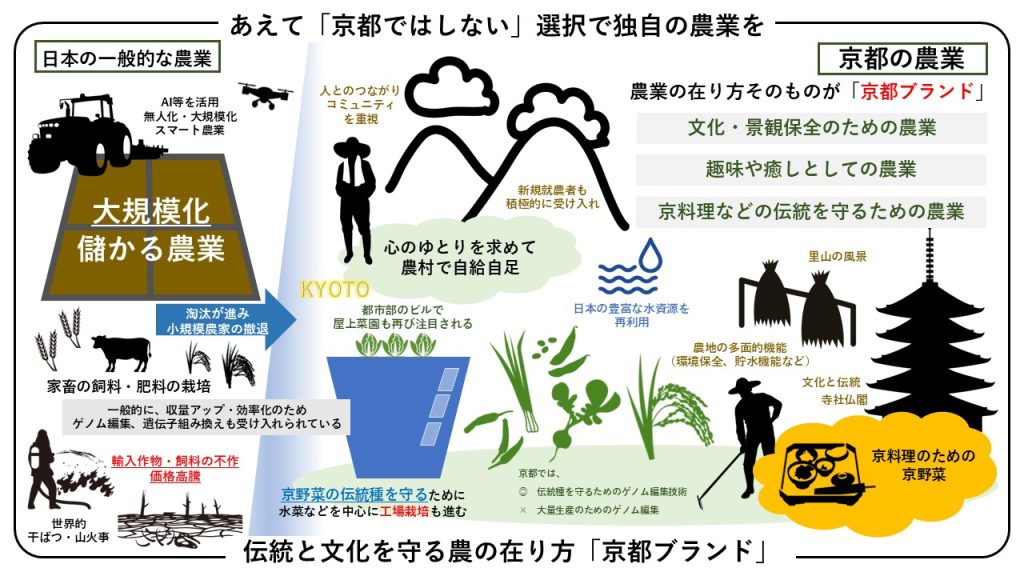

1)農業の二極化

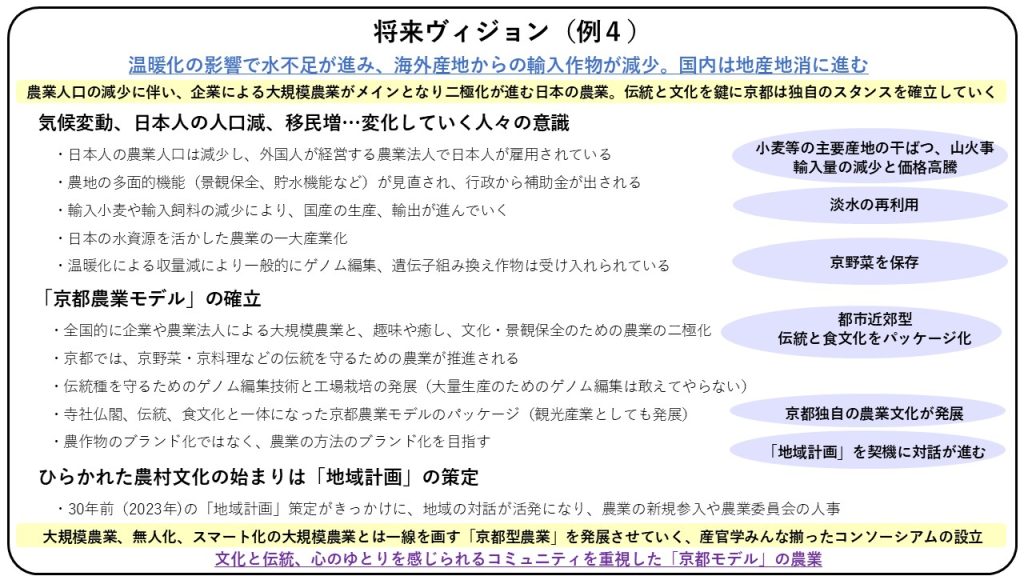

このグループの描いた将来ヴィジョンにおいても、気候変動や世界各地で起きている紛争の影響は、農業、そして、私たちの食料事情に大きな影響を及ぼしています。特に干ばつによる水不足は深刻になり、家畜用の飼料作物も輸入に頼れなくなってきてしまいました。そんな中、比較的、水資源が豊富な日本では、淡水のリサイクル技術も活用しつつ、米はもちろん、小麦等の穀物の栽培量も増え、飼料用の作物も含め自給率100%に近づきつつあります。

AIを用いた農業の無人化、大規模化も進むことで、日本の農業は「儲かる産業」として成長していきます。海外からも注目され、労働力としてだけでなく、経営者としての外国人移住者も増えています。その一方で、大きな農地の確保や機材等への初期投資が難しい小規模な農家は淘汰され、撤退を余儀なくされていきます。世界的な食料不足、技術進歩の流れもあり、30年前は不安視されていた遺伝子組み換えやゲノム編集による作物なども、消費者は自然と受け入れられるようになっていきます。

そんな中、一農業集落あたりの面積が小規模である京都の農業は、日本全体から見るとやや取り残されてしまっています。しかしながら、京都の人たちは、京都の持つ文化的・歴史的な価値を重んじ、昔ながらの京都らしい景観の維持と、伝統的な食文化を継承するために、京野菜の種の保存を目指し「京都ブランド」の農業を展開していきます。

2)「在り方」そのものが「京都ブランド」

「京都ブランド」の農業とは、これまでのように地域のブランド野菜をつくるのではなく、農業のスタイル、在り方そのものをブランド化としてしまおうという発想です。寺社仏閣など、多くの観光資源がある京都府の都市部では、ビル屋上での菜園活動も再び推進され、景観維持としてだけでなく、オフィスワーカーの日課として農作業の与えるメンタル面へのプラス影響が認められています。また、スマートシティ化で全国的に集落の集約化が進む中、京都では、里山でしか体験できない豊かさや心のゆとりを求めて、人々が自給自足をしながら農村の維持、景観の保全に努めています。

3)人々の意識を変化させたのはなにか?

他の地域と異なる方向性を見出した京都の農業。この舵取りの背景にあったのは、何だったのでしょうか。

そこには、人々の意識の変化がありました。第三回目の討議では、第二回目までの討議で描いた将来ヴィジョンがどのようなプロセスを辿って実現したのかを、2053年を生きる未来人(仮想将来世代)として描きました。このように仮想将来世代の立場で、現在~未来(ここでは2023年~2053年)の30年間の軌跡を辿ることをフューチャー・デザイン(FD)では「フューチャー・ヒストリー」と呼んでいます。「こうありたい」という未来の姿を描いた後に、そのためには、いつ、どんなことが起きているのかを逆算し、ときに将来ヴィジョンそのものを軌道修正させながら「未来の歴史」を描いていくプロセスです。

その中で、このグループでは、人々が真剣に京都の農業の在り方を考え始めたのは2023年頃に各地の農業委員会を中心に取り組んでいた「地域計画(※)」の策定だろうという話が出てきました。第一回目、第二回目の討議でも、農業委員会の人選や在り方に対する疑問点や運営そのものに対する意見はたびたび挙げられていましたが、ここでは、「地域計画」を策定するということを契機に地域の農家が対話をし、きちんと話し合いながら、京都独自の農業スタイルを確立させていくというプロセスが描かれていきました。

変革を遂げた未来ビジョン。そこに至る道筋を描く過程で、人々の意識の変化というのは避けて通れません。こうした意識の変化を促すきっかけのひとつは、災害や紛争などのネガティブな要因もありますが、今回のように、「未来のために今行動しなければ」と気が付いた人々が自ずと行動していくということもひとつの道筋となります。FDの討議は、その気付きを得る体験のひとつになり得るということが、このグループの討議から見えてきました。

※農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)が改正(令和5年4月施行)され、「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。地域計画は、市町村が主催する地域の農業者等による話し合いによって、将来の農業の在り方や、誰がどの農地を利用していくのか等を話し合い作成します。

実践例1『露地栽培 or 工場栽培?農家のやりがい』実践例2『大転換と農家のステイタス向上』実践例3『農村→世界 魅力あふれる丹後地方』実践例5『健康と生きがいのための集落営農』